「歯と口の健康週間」は、従業員の口腔健康を考える週間として、厚生労働省や文部科学省、日本歯科医師会、日本学校歯科医会が主体となって実施しています。

口腔トラブルは、糖尿病や心血管疾患のリスクとなるため、企業の健康経営において歯科検診や予防策の導入が急務となっています。

産業保健担当者は、この週間を起点に、従業員のQOL向上と生産性維持を両立させる職場環境を整えましょう。

この記事では、企業が取り組むべき具体的な対策から、歯科検診の義務化取組みを踏まえた健康管理のポイントまで詳しく解説します。

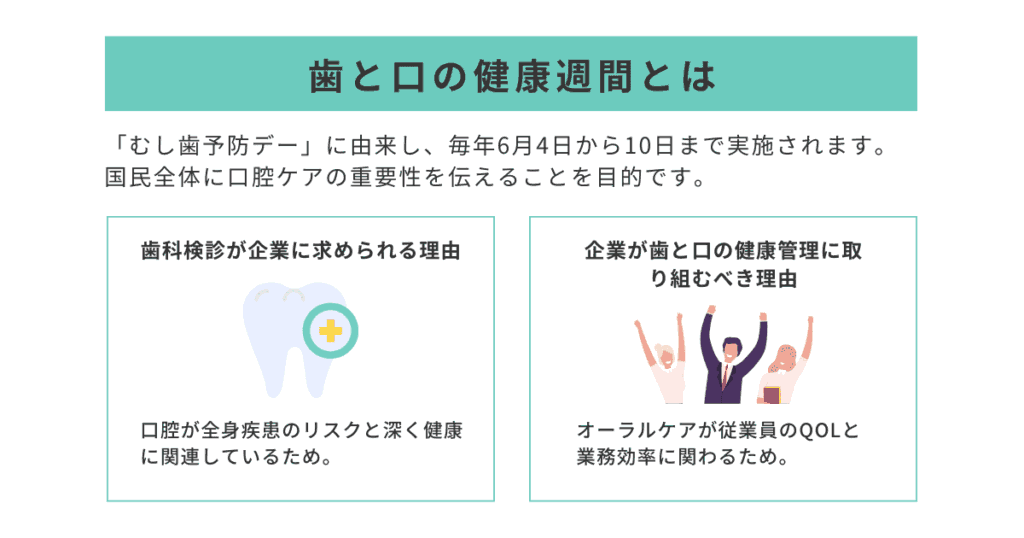

歯と口の健康週間とは

毎年6月4日から10日まで実施される「歯と口の健康週間」は、厚生労働省や日本歯科医師会などが実施する啓発活動です。

この期間は「むし歯予防デー」に由来し、国民全体に口腔ケアの重要性を伝えることを目的としています。

歯の健康が健康寿命を伸ばすことに直結することを、全国民に認識してもらうことで、歯科疾患の予防や早期治療、さらには健康の保持増進に寄与することを目指しています。

企業に対しても、従業員の口腔健康管理が新たな社会的責任として求められるようになりました。

この一週間を機に、職場では歯科検診の実施や正しいブラッシング指導など、具体的な施策を考えていきましょう。

歯科検診が企業に求められる理由

企業に歯科検診が求められる最大の理由は、口腔が全身疾患のリスクと深く健康に関連している点です。

特に、40代以上の歯の周病罹患率が約50%に達する現状では、早期発見・治療による医療費削減効果が企業メリットとして注目されています。

企業が歯と口の健康管理に取り組むべき理由

企業が口腔健康管理に注力すべき背景は、オーラルケアが従業員のQOLと業務効率に及ぼすことが挙げられます。

歯周病や虫歯による痛みは集中力低下を招き、治療のための欠勤が生産性を低下させるリスクがあるでしょう。

政府が推進する「歯と口の健康寿命延伸」政策の流れを受け、企業には福利厚生の一環として、定期健診費用補助や専門家による研修の導入などの取り組みが期待されています。

歯と口の健康週間を活用した職場づくり

歯と口の健康週間は、毎年同じ時期に設定されており、この期間を活用して、従業員の健康意識を向上させることが重要です。

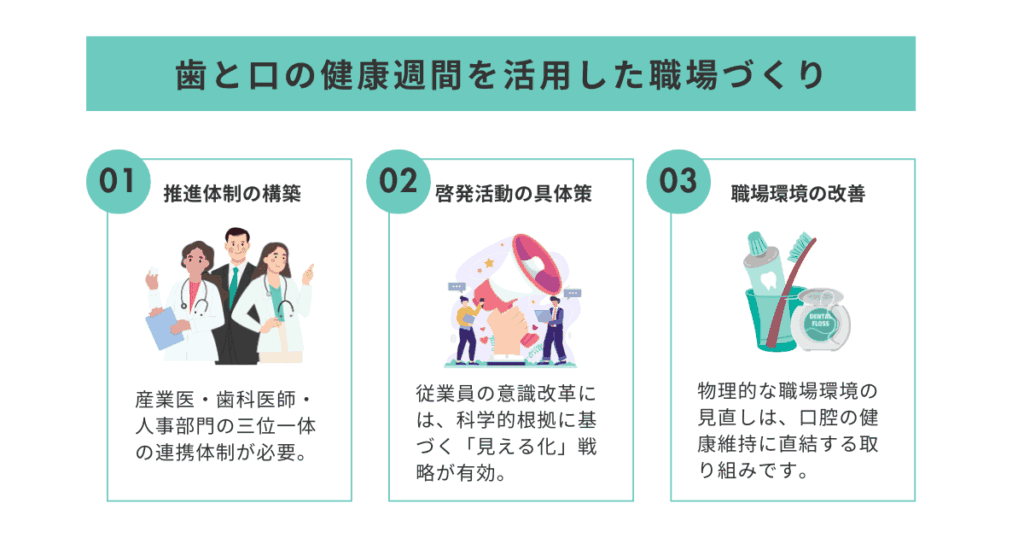

そのために、企業は推進体制の構築や啓発活動、職場環境の改善などを実施する必要があります。

推進体制の構築

効果的な職場づくりのためには、産業医・歯科医師・人事部門の三位一体の連携体制が必要です。

健康保険組合と連携し、地域の歯科医院や歯科衛生士協会とのネットワーク構築を進めましょう。

例えば、大企業では「健康推進委員会」を設置し、横断的なネットワークを編成し、中小企業の場合は産業保健総合支援センターが提供する無料相談を活用し、歯科検診の共同実施や地域歯科医師会との連携を検討します。

このように自社に合わせた体制を構築することが大切なポイントです。

啓発活動の具体策

従業員の意識改革には、科学的根拠に基づく「見える化」戦略が有効です。

歯周病と糖尿病の関連性を示した医学論文を要約したリーフレット配布や、歯科衛生士を招いた実践的なブラッシング講座を開催する方法もあります。

また、デジタル世代には、スマホで視聴できるeラーニングプログラムを導入し、昼休みの5分間で学べる「口腔ケアミニ講座」を配信することもおすすめです。

インセンティブとして、受診者に健康ポイントを付与し、商品券や有給休暇と交換できる制度を設ける方法も検討してみましょう。

特に若手社員には「30代からの歯周病予防が認知症リスクを下げる」という長期的な視点のメッセージが効果的です。

職場環境の改善

物理的な職場環境の見直しは、口腔の健康維持に直結する取り組みです。

例えば、休憩スペースに「オーラルケアステーション」を設置し、使い捨ての歯間ブラシや洗口液を常備します。

デスクワーク中心の職場では、咀嚼を増やすために堅めの野菜スティックやナッツ類を食堂メニューに追加することもおすすめです。

また、唾液分泌を促進するための水分補給タイムを勤務スケジュールに組み込みます。

さらに、ストレスは歯ぎしりの原因となるため、産業医と連携したメンタルヘルス対策も並行して進めていくことも大切です。

産業保健担当者の役割

産業保健担当者は、従業員の口腔健康を「全身の健康管理の入り口」と位置付け、多角的な視点で戦略を構築する必要があります。

具体的には、歯科医師や健康保険組合との連携窓口として、検診スケジュール調整や検査データを管理するなどです。また、自社の規則や福利厚生制度の見直しを推進する役割もあります。

従業員の一人ひとりの健康リスクを把握するため、歯周ポケット測定値と血糖値データを相関分析し、糖尿病予備群の発見に活用するなど、データを活用した予防策の模索も役割として大切になるでしょう。

さらに、管理職向けに「口腔健康と生産性の関係」などの研修を実施し、組織全体の意識改革を推進します。

歯と口の健康週間を「起点」に、従業員の健康を守る職場づくりを

歯と口の健康週間は、ただの啓発期間ではなく、持続的な健康経営システム構築を見直す機会として活用することが大切です。

企業はこの機会に、歯科検診に向けた取り組みと自社の健康管理の方針を見直します。そして、従業員のQOL向上と医療費抑制を両立できる体制を構築しましょう。

従業員のライフステージに応じたケアを提供するために、20代では虫歯予防、40代以降は歯周病管理に特化した教育を展開することも効果的です。

健康週間で得た気づきを年間を通した啓発活動に発展させ、働きやすい職場環境の基盤を確保することは、持続的な企業の健康経営に大きく寄与するでしょう。