2025年に導入が検討されている「国民皆歯科検診」は、企業の健康経営に新たな転機をもたらします。

従来の健康診断に加え、全国民を対象とした歯科検診の義務化が進み、産業保健担当者は法的対応と実務的な課題が求められているでしょう。

企業には、従業員の健康管理だけでなく、経費抑制や生産性維持という経営的な視点が求められる時代です。産業医との連携不足や医療費の負担、従業員の受診率アップといった課題が顕在化しています。

この記事では、制度義務化の背景から具体的な対応策まで、産業保健担当者が直面する課題を体系的に解説します。

国民皆歯科検診の基本と企業の義務

国民皆歯科検診は、2025年導入を目指す新たな社会基盤として位置づけられています。

従来の「歯科検診」が虫歯や歯周病の早期発見を目的とするのに対し、この制度は「健診」という予防医療の概念を中核に据えています。

対象は幼児から高齢者まで全世代に拡大され、特に大学生や社会人など従来の歯科健診制度から漏れていた層への対応が特徴です。

具体的には、唾液検査の導入により、口腔内の細菌バランスや全身の炎症状態まで数値化し、生活習慣病リスクの現状を把握するなど、従来の視診を超えた科学的アプローチが可能になります。

企業には、従業員の口腔健康を守るための管理体制を構築することが求められます。現行法では歯科検診の実施義務はありませんが、2025年以降は健康診断の一環として実施する可能性が高い状況です。

特に、健康経営優良法人を目指す企業では、歯周病と糖尿病の相関関係や口腔トラブルが生産性に及ぼす影響を考慮した対応が求められています。

企業が抱える課題と対応の緊急性

企業は、国民皆歯科検診の義務化に備えて、現状抱えている課題について対応を進める必要があります。

ここでは、法的・実務的なリスク、口腔トラブルの影響に着目して解説していきます。

法的・実務的なリスク

国民皆歯科検診の義務化は、企業に新たな法的責任を課します。労働安全衛生法改正により、従業員の歯科検診実施が義務付けられる可能性が高く、未対応の場合、現状や行政指導の対象となるリスクが生じる可能性があるでしょう。

特に注意すべきは、パートタイムや派遣従業員を含む「全従業員」への適用範囲の検討です。

また、産業医や保健師との連携不足が露呈するケースが予想されます。さらに、歯科検診データの取り扱いには医療情報の適正管理が求められ、人事評価との混同を防ぐ体制の構築が求められるでしょう。

口腔トラブルの影響

口腔の健康の悪化は、ただの歯の病気を超えて、企業の生産放置に重大な影響を与える問題です。

歯周病にかかった患者の医療費について、データがあります。

健保連の調査によると、歯周病を含む「歯及び歯のサポート組織の障害」の医療費は1人当たり1万7,071円と疾患分類の中で最も高く、特に歯周疾患が歯科医療費の82.7%を占めています。

また、日本歯科医師会の資料では、50代男性の例で歯の喪失寿命が多いほど医科医療費が約1割する増加傾向が示されており、歯周病が歯を最も主原因とすることを考慮すると、間接的に医療費増加の性質が推測されます。

特に注目されるのは、口腔内細菌と全身疾患の関連性です。産業保健の観点では、歯科検診を入り口に、生活習慣病予防やメンタルヘルスの不調の早期発見を目指せる体制を構築できる点が重要です。

従業員の口腔状態改善が、組織全体の活力向上につながることを経営層に明確に示す必要があります。

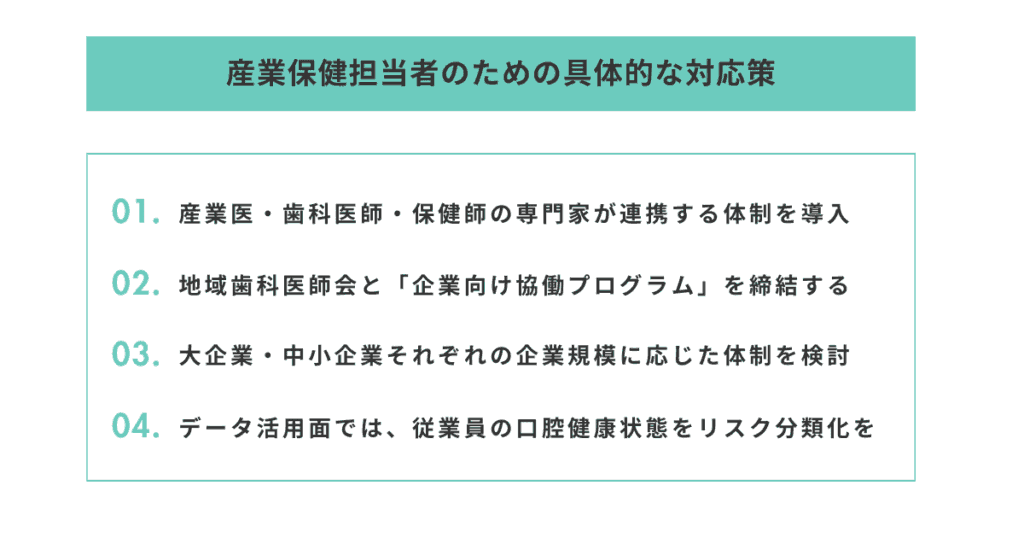

産業保健担当者のための具体的な対応策

国民皆歯科検診への対応を、健康経営を強化するものと位置付け、多角的なアプローチを構築しましょう。

まずは、産業医・歯科医師・保健師の専門家が連携する体制を導入します。具体的には、歯科検診データと生活習慣病リスクを統合分析し、歯周病のリスクがある従業員に対して、産業医面談時に指導を行うなど、予防医療の相乗効果が挙げられます。

検診体制の整備では、地域歯科医師会と「企業向け協働プログラム」を締結することが突破口になるでしょう。

大企業向けにはオンデマンド型検診(予約制の場内検査)、中小企業では近隣企業との合同検査や自治体の巡回バス検査を活用するなど、規模に応じた体制を検討します。

データ活用面では、従業員の口腔健康状態をリスク分類化してみましょう。高リスク者には特定保健指導を義務付け、低リスク者にはインセンティブ付与で予防行動を促進します。

歯と口の健康週間を活用した職場づくり

歯と口の健康週間は、毎年6月4日から10日まで実施される「歯と口の健康週間」は、厚生労働省や日本歯科医師会などが実施する啓発活動です。

この健康週間を活用して、従業員の健康意識を向上させる職場づくりを見直しましょう。

体制構築のステップ

効果的な職場環境づくりは、経営層の理解獲得から始まります。具体的には「口腔健康が生産性に影響を与えること」を定量データで示し、健康投資として把握してもらうことが大切です。

まずは、人事・総務・健康管理部門の横断チームを組織し、歯科医師会や保険者(健康保険組合)との協議を始めましょう。

段階的な導入モデルとして、最初に管理職層を対象とした「リーダーシップ検診」を実施し、上位層の受診体験を社内広報で共有する手法が有効です。

特に製造業では、歯科衛生士を呼んだライン別巡回指導を生産工程に組み込むなど、業務フローと健康との一体化が成功のポイントになります。

また、検診データの分析には、地域の歯科大学と連携したAI解析の導入も検討したいところです。

効率的な検診導入手法

検診の実務を効率化するためには、デジタル技術の活用が突破口になります。

従業員がスマートフォンで撮影した口腔内画像をAIが初期スクリーニングする「リモート事前診断」を活用する方法も効果が期待できるでしょう。

また、費用対効果を高めるために、健康保険組合の助成金や地域の歯科医師会が企業向け割引プログラムを積極的に活用するのも良いでしょう。

特に検診後のフォローアップ体制として、提携歯科医院との優先予約パス制度などを整備すれば、受診率向上と地域医療連携の両立が可能です。

継続的な健康意識向上に向けた施策

従業員が歯と口の健康を維持しようと意識を継続できるように、企業は自社に合わせた施策を取り入れることが大切です。

具体的には、検診結果に応じた「口腔健康グレード」を設定し、各グレードに適したセルフケアキット(歯間ブラシ・洗口液など)を配布する手法が効果的でしょう。

また、中長期的な取り組みとして、歯科医師を招いた「オーラルヘルス・カフェ」を月1回開催し、コーヒーブレイクを活用した気軽な相談の場を作るといった方法もあります。

報酬制度として、口腔ケアの実践者を「健康アンバサダー」として認定し、ポイント付与や特別休暇と連動させることで、社内文化として健康意識の強化を図ります。

まとめ|国民皆歯科検診の導入に向けて企業の健康管理体制を強化しましょう

国民皆歯科検診の導入は、企業が健康経営を深化させる重要な転換点です。ただの法令対応ではなく、従業員の生涯にわたる健康資産を育む投資と認識することが大切です。

口腔健康を起点に、糖尿病予防やメンタルヘルス対策などにも発展させるため、産業医や産業保健師が連携し、個別リスクに応じた指導を実施しましょう。

国民皆歯科検診をきっかけに、健康管理を「従業員の権利」から「企業と個人の共創価値」へ進化させ、健康的な職場文化を目指して施策を検討してみてください。