これまでは健康診断は企業の義務であり、歯科検診は義務化されていませんでしたが、2025年以降、企業における歯科検診が義務化されると言われています。

この背景には、国民皆歯科健診の導入があります。従業員の口腔健康を向上させ、全体的な健康促進と生産性向上を目指すものです。

この記事では、企業歯科検診の背景や具体的なスケジュール、実施に伴う影響について詳しく解説し、準備すべきポイントをわかりやすくお伝えします。歯科検診の義務化に向けて、これから何をすべきかを考えるための参考としてぜひご覧ください。

企業歯科検診の義務化は「2025年」が境目に

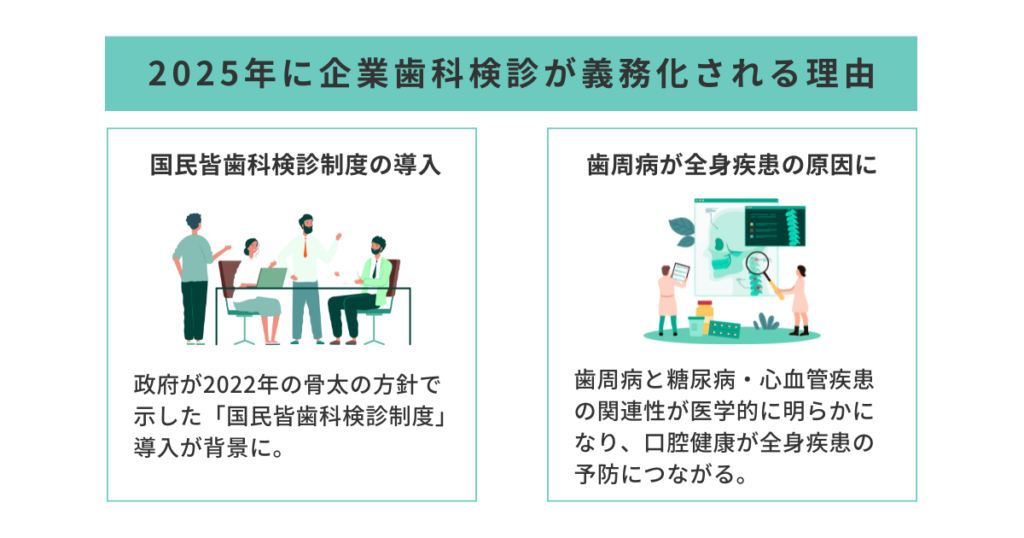

2025年を境に、企業における歯科検診が本格的に始まるといわれています。この動きは「国民皆歯科検診制度」の導入が背景にあり、政府が2022年の骨太の方針で示した政策の具体化です。

従来の健康診断に歯科検診が追加されることで、労働者の口腔健康を守ることが企業の責務になる方針になります。

特に、歯周病と全身疾患の性状が医学的に明らかになる中、企業の健康経営戦略にも直結する重要なきっかけとなるでしょう。

国民皆歯科検診制度とは?

国民歯科検診制度は、すべての国民に年1回の歯科検診を義務付ける健康支援の制度です。

これまでは、乳幼児や小学生、中学生などで実施していた歯科検診でしたが、大学生や社会人を含む全年齢層に拡大する制度で、2022年の「骨太の方針」で具体化が示されました。

特に、歯周病と糖尿病・心血管疾患の関連性が医学的に明らかになり、口腔健康が全身疾患の予防につながる点が背景にあります。

2025年の義務化を目指し、企業の定期健康診断への統合を検討していますが、検査項目の詳細は未確定部分も多く、今後の法改正の動きは注目しなければなりません。

また、この制度は受診の義務化だけではなく、健康寿命の延伸と医療費削減を目的とした国家的な健康戦略の当然として位置づけられていることも確認しましょう。

義務化が検討されている2025年のスケジュール

2025年度の制度開始に向けて、現在は具体的な実施要綱の策定が進められています。厚生労働省と日本歯科医師会は、企業健康診断への歯科項目の統合方法や検査基準を協議中です。

想定されるスケジュールでは、2024年度中に法律改正が行われ、2025年4月からの義務化を目指して動いています。

なお、検査項目の詳細などの具体的な方針については、明確になってはいません。

そのため、企業には法改正動向の継続的な理解が求められます。すでに有害な実務者向けの歯科検診の義務化を踏まえ、全企業への展開が検討されている点が特徴です。

歯科検診が企業に求められる理由

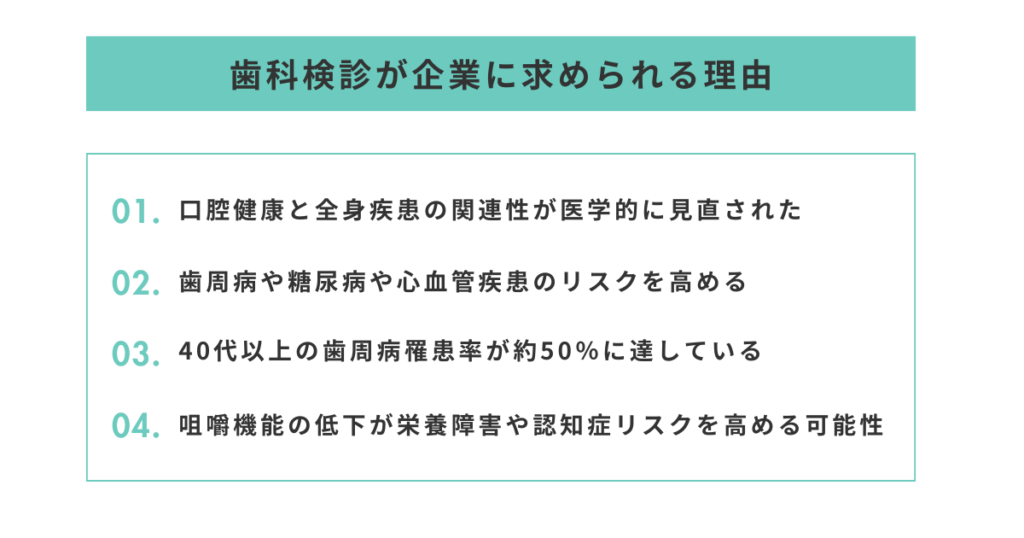

企業に歯科検診が求められる背景には、口腔健康と全身疾患の密接な関連性が医学的に見直されたことが挙げられます。

歯周病や糖尿病や心血管疾患のリスクを高めることが明らかになっており、従業員の口腔の健康をサポートすることは、企業の生産性向上にもつながる直接的な課題です。

政府が推進する「国民皆歯科健診」は法令遵守ではなく、健康経営の責任として企業の社会的責任を再認識する制度となります。

特に、40代以上の歯周病罹患率が約50%に達している現状では、企業が従業員の口腔健康を管理することは、心血管疾患や誤嚥性肺炎などの重篤な合併症を予防し、長期的な人材の戦力的維持につながります。

さらに、咀嚼機能の低下が栄養障害や認知症リスクを高める可能性があるため、口腔ケアを推進する必要性が求められています。

歯科検診は、従業員のQOL向上だけでなく、長期的な企業競争力の強化としても注目されている制度です。

企業歯科検診の義務化|産業保健担当者が知るべき3つのポイント

企業歯科検診が義務化される可能性があり、検診をスムーズに自社に導入できるよう産業保健担当者が事前に知るべきポイントを解説します。

健康診断項目に歯科検診が追加

2025年から、企業の定期健康診断に歯科項目が追加される予定です。

具体的には明確になっていませんが、「歯周ポケット測定」「う蝕(虫歯)の有無」「口腔粘膜の状態確認」などの項目が挙げられます。

これにより、従来の身体検査に加え、歯科医師による専門的な口腔評価が従業員の健康管理に求められるでしょう。

特に、歯周病の進行度を測る歯周ポケット検査は、糖尿病や心血管疾患のリスク管理として重要視されています。

産業保健担当者は、歯科検診の結果を従業員の健康データと統合し、個別の保健指導に活用する新たな保健指導の方法を考えなければなりません。

実施に伴う費用や運営体制への影響

歯科検診の義務化により、企業には検査費用の負担増と実施体制の再構築が迫られます。

想定される費用は従業員1人あたり平均3,000~5,000円程度であり、追加の検診項目があればさらに費用がかかるイメージです。

また、検診の実施方法では「事業所内での集団検診」か「提携歯科医院での個別検診」などの選択が求められ、産業医や人事部門との連携が必要になるでしょう。

特に、有害業務従事者向けの歯科特殊検査実績がある企業は、全従業員向けに転用する必要があります。

とはいえ、企業歯科検診にかかる費用は、福利厚生費として計上することが可能であり、その点を踏まえて予算を組み立てることが大切です。

健康促進と生産性向上の効果

歯科検診の義務化は、従業員の健康改善と企業の生産性向上を両立させる戦略的取り組みです。

歯科予防プログラム導入により年間数千万円単位の医療費削減効果が得られた事例や、口腔トラブルによる集中力低下や突発的な欠勤を予防できたことで、従業員1人あたりの生産性が向上する可能性も予測されています。

口臭予防や審美性の向上は、顧客対応の品質向上に直結する業種もあり、企業イメージの向上にも役立ちます。

義務化に向けて企業が準備すること

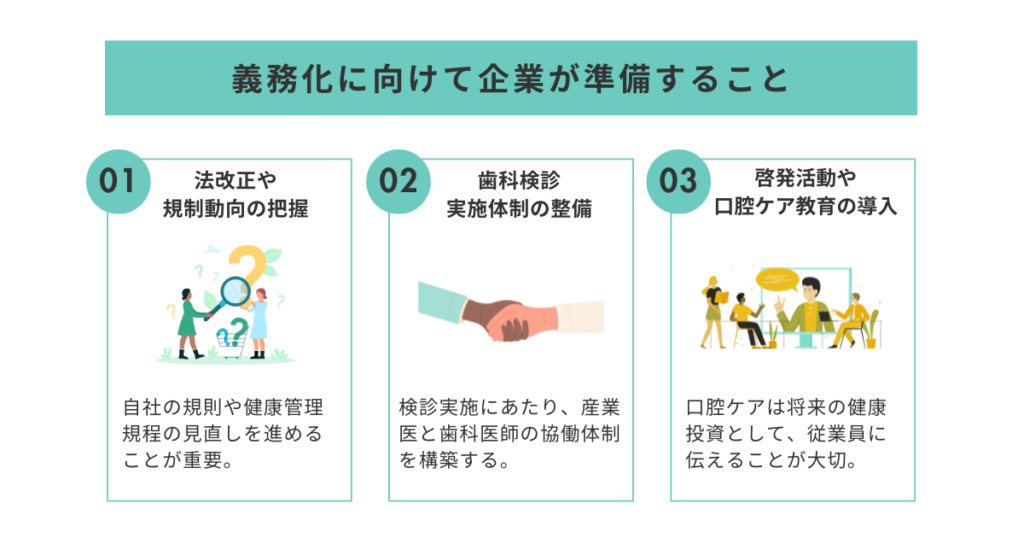

国民皆歯科検診が導入されるにあたり、企業の産業保健担当者は制度対応に向けて準備を進める必要があります。

具体的には、法改正や規制動向の把握、体制整備、従業員への啓発などです。

法改正や規制動向の把握

特に「労働安全衛生規則」の改正内容や「歯科検診の実施基準」の公表に則して、自社の規則や健康管理規程の見直しを進めることが重要です。

産業保健担当者は、地域の労働局や産業保健総合支援センターが提供する説明会に参加し、法令解釈の最新情報を収集することも必要でしょう。

また、歯科検診の対象範囲や費用負担の明確化など、労使間での解決が必要な課題が多数残っています。

歯科検診実施体制の整備(産業医・歯科医との連携)

検診実施にあたり、産業医と歯科医師の協働体制を構築することは急務です。

企業規模に応じた対応として、例えば大企業は「事業所内検診」のための歯科医療スペース確保、中小企業は地域歯科医院との契約締結などがあります。

検診結果を統合的に評価し、労働者の健康リスクを多面的に分析することも必要です。

従業員への啓発活動や口腔ケア教育の導入

企業は歯科検診の意義を「あくまでも義務」ではなく「将来の健康投資」として、従業員に必要性を伝える啓発活動が必要になります。

具体的には、口腔ケア講座の提供や歯科衛生士や歯科医師による研修会などが挙げられるでしょう。

特に若年層には「歯周病が30年後の認知症リスクに関連」といった、長期的な視点での啓発がおすすめです。

また、受診率向上のため、健保組合と連携したポイント付与制度や歯科治療費補助など、インセンティブ設計も検討すると良いでしょう。

産業保健担当者として今から準備すべきこと

2025年の企業歯科検診義務化は、従業員の健康管理から企業の生産性向上まで、影響が及ぶ重要な転換点です。

産業保健担当者はまず、厚生労働省や日本歯科医師会が公表する規則の改正動向を注視し、自社の健康管理規程を見直す必要があります。

その上で、歯科検診実施体制の整備と従業員への啓発活動を実施し、企業全体の意識向上に努めましょう。